陌生人所說的好工作,原來是在酒吧當侍應,美其名擔任「服務生」,實際上卻是被迫賣身給尋芳客,賺的錢都落入酒吧老闆口袋裡。她們分不得幾毛、離家又遠,幾乎無法靠自己的力量脫身。

故事通常都有相似的開頭:陌生人來到偏遠的村莊,向未見過世面的女孩描繪城鎮的繁華,並承諾在那裡她將可以獲得一份體面、優渥的工作,她會成為家庭、甚至全村的驕傲。如果表現良好,工作幾年後也許雇主還會資助女孩回學校受教。

這樣的大好機會,如何不讓困於貧窮的女孩和她的家人心動?她們懷抱著夢想前往城市,卻不曉得這才是惡夢的開端。

陌生人所說的好工作,原來是在酒吧當侍應,美其名擔任「服務生」,實際上卻是被迫賣身給尋芳客,賺的錢都落入酒吧老闆口袋裡。她們分不得幾毛、離家又遠,幾乎無法靠自己的力量脫身。

貧民區的酒吧:在這裡,性比食物更廉價

在發展中國家,城市裡衛生條件不佳、缺乏基礎建設的貧民區,往往就是酒精、毒品與非法性交易的溫床。東非國家烏干達首都坎帕拉裡(Kampala)的卡巴拉嘎拉(Kabalagala),正是這樣一個以廉價酒吧和發達地下性產業聞名的貧民區。

由於一旁山丘上就是外籍人士聚居的別墅區,容易吸引尋找夜生活的外國觀光客,搜尋引擎上關於「卡巴拉嘎拉」的討論總是離不開「酒吧」、「性交易」等關鍵字。然而,若是在白天踏入這個貧民區,與當地居民對談,人們往往選擇否認性產業的存在,檯面下蓬勃的性交易,如同鬼魅,在暗夜裡、燈紅酒綠中才會現身。

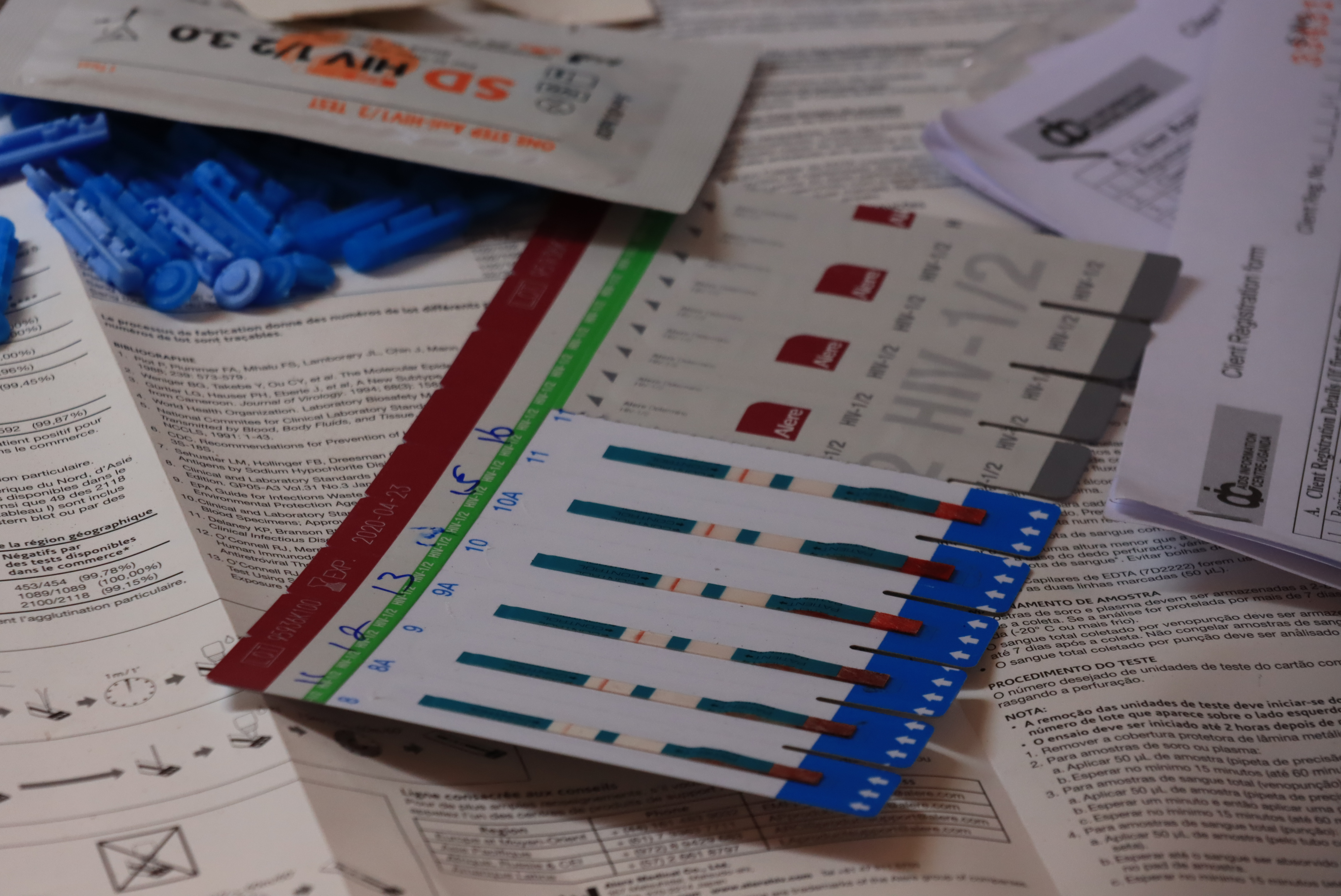

在貧民區裡進行免費愛滋檢測,一旁牆上寫的就是開房間資訊。

在貧民區裡進行免費愛滋檢測,一旁牆上寫的就是開房間資訊。

2 月,我們的夥伴組織 Comfort for Africa 就在此地架起了一日診間,請來專門進行愛滋防治與宣導的AIC(AIDS Information Centre))為居民提供免費檢驗。「每個人都知道這裡其實有很多性工作者,然而礙於社會觀感,她們大多不願透露太多。」AIC 的社工說。

即使人們不願明說,周圍環境卻曝露了一切。診間一旁就是酒吧,牆上畫著穿著清涼、手持啤酒的女郎,另一旁的雜貨店,完全沒有不含酒精的冷飲。對面房子的外牆上更直接漆著「開房間 1,000(約 10 塊台幣),過夜 10,000(約 100 台幣)」。

「你想想看,1,000 的房間衛生條件能好到哪裡?」社工瞥了一眼牆面說。更不用提,在這裡一頓餐錢要 40 台幣左右,這些貧民區裡的性工作者接一個客人卻連 1 美金(30 台幣)都賺不到。性,比食物更廉價。許多從鄉下被騙至城市的女孩們,卻被迫靠著性交易維生。

離開酒吧後又想再回去,只為「幫媽媽買一張床墊」

葛瑞特(Gorret),我們一位烏干達同事的友人,很清楚酒吧裡的女孩經歷了些什麼。幾年前,葛瑞特的一位阿姨與她聯繫,說希望可以幫忙引薦一份工作。阿姨有一個 15 歲的女兒蘿絲(Rose),也就是葛瑞特的小表妹,想到大城市工作養家。奇怪的是,此後蘿絲失聯了幾個月的時間,當她終於主動聯繫葛瑞特時,說的竟然是:「表姐,我其實不久前已經到城市了。請你救我!」很快,電話就斷訊了。

一頭霧水的葛瑞特在之後回撥這個號碼,才發現蘿絲在城市裡一處酒吧工作,而號碼是一位客人的。這個客人也抵不過葛瑞特的哀求,告訴了她酒吧的詳細位置。葛瑞特隨即前往酒吧,她闖入酒吧後的庭院,看見一群少女被迫擠在一個髒亂陰暗的房間,衛生條件極差、更沒有足夠空間生活。

一開始,酒吧老闆不願讓葛瑞特把蘿絲帶走,但他並沒有抗議太久,他知道即使少了一個女孩,對生意損失也不大。依然會有源源不絕的女孩,懷抱著夢想從鄉下來到城市,酒吧永遠不愁沒有新的小姐。

蘿絲比起許多女孩幸運,她在城市有可以信賴的家人,也因為客人私下幫忙才得以與外界聯繫。在酒吧短短 1 個月的時間,15 歲的她得到瘧疾、泌尿道感染,並且懷孕。「剛把她接回家照顧時,她每天都在喊痛,她的下體幾乎爛掉了。」葛瑞特花了 3 個月的時間悉心照顧,蘿絲的情況才逐漸好轉。

沒想到身體一好,蘿絲居然又想回酒吧工作。葛瑞特阻止了她,好不容易才逃出來,怎麼會想回去那個可怕的地方?蘿絲堅定地說,她想為待在鄉下的母親買床墊,如果不繼續工作,就永遠買不起。她不想再讓媽媽睡在地板上了。「你可以想像嗎?她想要的,就只是為母親買一張床墊。」葛瑞特沉痛地說。

15 歲的蘿絲沒有受過太多教育,也無法理解繼續在酒吧從事非法性交易,其實無法讓她賺到錢──錢都入了酒吧老闆口袋,剩下的一點也僅夠女孩自己糊口。有多少女孩,像她一樣有著照顧家人的夢想而被有心人利用,承受極大的痛苦?而又有多少離不開那樣的環境?

我們無從得知。就像在貧民區裡做愛滋檢測時所遇到的狀況,大部分時候,性工作者們並不願透露太多。至少免費的健康檢查讓他們得以掌握自己的身體狀況,也提供一個潛在的求救管道,讓她們在未來可以使用,並記得有社工、醫療人員和相關非營利組織的員工,與她們站在一起。

採集回來的咖啡果實。圖/攝影師汪忠信 攝影

採集回來的咖啡果實。圖/攝影師汪忠信 攝影

北烏干達地景。

北烏干達地景。 餐會當天的盛況。

餐會當天的盛況。 介紹愛女孩,右手邊第一位便是女國會議員瑪格麗特。

介紹愛女孩,右手邊第一位便是女國會議員瑪格麗特。

談起了婦女,喬接著分享另一個震撼他小小辦公室中所有訪客的故事。這一次,場景轉到了中非共和國。當時喬參與當地的教會聚會,在那男性為主的場合,他瞥見了角落一抹佝僂的身影,一位老婦人。在所有人爭相發言的時候,她不發一語待在角落,她像是一尊被刻意忽略的破花瓶,握有權力的男性們偶爾看向她的眼神帶著輕蔑,彷彿婦人能旁聽聚會已經是他們所能施與最大的恩惠。喬對這個情景感到困惑與荒謬,那時他還未得知在當地文化女性的社會地位低下,而如老婦人一般喪偶的女性更是被當作破鞋,被夫家趕走,也回不了娘家。不只是在中非,肯亞、烏干達多數部落也有相似的文化。我在肯亞的朋友尚培孩提時正是因為父親辭世而和母親一起被趕出家門,最後流落街頭。無法置之不理的喬決定和老婦人說話,她叫做艾黛兒(Adele),因丈夫逝世而被剝奪了自己在這個社會的身份。喬向我們重述她那令人心痛的控訴:「我先是一個女人,又是一個寡婦,我什麼也不是。告訴人們,我不屬於我,我不屬於我丈夫,我並不屬於任何人。我單單屬神。」感慨萬分的喬牢記她的話語,離開中非共和國後,他在緊接而至的聯合國會議向多國代表分享了艾黛兒的故事。他所認識一位位高權重的男性,也在聽了這個故事後忍不住流淚,甚而改變了他的行事作風。這位男性的妻子在後來某天很感激地告訴喬:「謝謝你告訴我丈夫這個故事。他以前從不願意聽烏干達婦女的意見,他只和男性對談,但他現在會傾聽婦女的聲音了。」艾黛兒的故事,改變了遠方的人,也深深撼動了我們。

談起了婦女,喬接著分享另一個震撼他小小辦公室中所有訪客的故事。這一次,場景轉到了中非共和國。當時喬參與當地的教會聚會,在那男性為主的場合,他瞥見了角落一抹佝僂的身影,一位老婦人。在所有人爭相發言的時候,她不發一語待在角落,她像是一尊被刻意忽略的破花瓶,握有權力的男性們偶爾看向她的眼神帶著輕蔑,彷彿婦人能旁聽聚會已經是他們所能施與最大的恩惠。喬對這個情景感到困惑與荒謬,那時他還未得知在當地文化女性的社會地位低下,而如老婦人一般喪偶的女性更是被當作破鞋,被夫家趕走,也回不了娘家。不只是在中非,肯亞、烏干達多數部落也有相似的文化。我在肯亞的朋友尚培孩提時正是因為父親辭世而和母親一起被趕出家門,最後流落街頭。無法置之不理的喬決定和老婦人說話,她叫做艾黛兒(Adele),因丈夫逝世而被剝奪了自己在這個社會的身份。喬向我們重述她那令人心痛的控訴:「我先是一個女人,又是一個寡婦,我什麼也不是。告訴人們,我不屬於我,我不屬於我丈夫,我並不屬於任何人。我單單屬神。」感慨萬分的喬牢記她的話語,離開中非共和國後,他在緊接而至的聯合國會議向多國代表分享了艾黛兒的故事。他所認識一位位高權重的男性,也在聽了這個故事後忍不住流淚,甚而改變了他的行事作風。這位男性的妻子在後來某天很感激地告訴喬:「謝謝你告訴我丈夫這個故事。他以前從不願意聽烏干達婦女的意見,他只和男性對談,但他現在會傾聽婦女的聲音了。」艾黛兒的故事,改變了遠方的人,也深深撼動了我們。 薩尼與島上的孩子。

薩尼與島上的孩子。 在婦女的小屋一起進行布衛生棉縫紉。

在婦女的小屋一起進行布衛生棉縫紉。 學校建地。

學校建地。 Bbanga Project 的孩子。

Bbanga Project 的孩子。